教育長インタビュー 木更津市 廣部 昌弘氏

未来を育てる教育環境 〜木更津市の取り組みを廣部教育長に聞く〜

「子どもを育む環境づくり・まちを支える人づくり」を教育理念として掲げ、「まちづくりの礎は人づくり」という強い思いをもって、様々な教育環境の整備、施策の推進に取り組む木更津市。今回はそんな木更津市の教育政策について廣部教育長にお話を伺いました。

木更津市教育委員会 教育長 廣部 昌弘氏

1960年千葉県木更津市生まれ。

1982年木更津市立中郷中学校教諭に着任。その後は木更津市内を中心に中学校教諭として勤務。

千葉県長期研修生(千葉大学)、千葉県教育委員会、木更津第一中学校教頭、木更津市教育委員会学校教育課主幹、まなび支援センター所長等を経て、2010年太田中学校長。

その後、2011年より木更津市教育委員会参事兼学校教育課長、2017年より木更津第一中学校長。

2021年より現職。

木更津市立中学校の生徒会長で組織する「木更津市合同生徒会」とは

ーー スタンドバイ谷山(以下、谷山):木更津市では合同生徒会の活動が積極的に行われていると伺いました。はじめに、合同生徒会の組織や活動について詳しく教えてください。

廣部教育長(以下、廣部氏):合同生徒会は、各中学校の生徒会長だけで構成されています。基本的にはオンラインを活用し、市内12校の生徒会長が集まり各中学校の取り組みを紹介しあったり、市内の小中学生に向けたメッセージを共同で考えたりしています。

ーー 谷山:合同生徒会を立ち上げることに至った経緯についてお聞かせいただけますか?

廣部氏:合同生徒会は、令和5年度に始まりました。コロナ禍の影響で学校生活に多くの制限がかかる中、子どもたちに自信を持たせ、生徒会長としての活躍の場を提供したいという思いからスタートしました。

ーー 谷山:今年度は具体的にどのような活動を行ったのでしょうか?

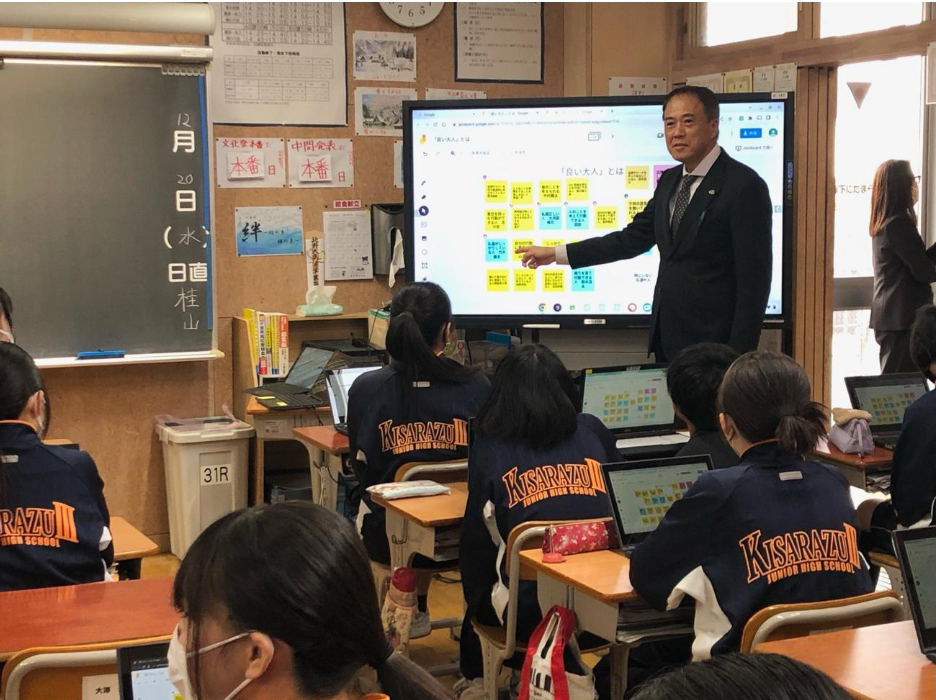

廣部氏:今年度は「良い大人とは」をテーマに議論し、メッセージを考えました。生徒たちが話し合った意見から、最終的に「人を愛する。―他者を愛する、自分を愛そうー」というメッセージが生まれました。

このメッセージは、合同生徒会の会長が提案した「人を愛する」という意見が出発点となり、他校の会長たちとオンラインでの議論の結果決まりました。最終的には私(廣部氏)と合同生徒会会長との協議の結果、「他者を愛する、自分を愛そう」というサブテーマが追加されました。

ーー 谷山:素晴らしいメッセージですね。合同生徒会の今後の活動についても教えていただけますか?

廣部氏:今後はポスターやシールなどを作成し、子どもたちが考えたメッセージを市内全小中学校に広めていく予定です。また、生徒たちの討論の様子をおさめた動画を活用して、教育委員会が中心となり、各中学校の生徒たちに対して道徳の授業を行う予定です。それに先立って、先日、私自ら中学校で授業を実践しました。

-835x1024.jpg)

ーー 谷山:教育長自ら授業をされたのですね。実際の授業を通じての感想や生徒からの印象に残った意見などを教えてください。

廣部氏:実際に授業をしてみて、生徒たちから出た意見の中には、「良い大人のイメージは人によって異なるが、最終的には信頼される人であるという考えが重要であり、それぞれの良い大人のイメージを共有することが重要だと思う。」というものがありました。授業を通じて、中学生たちが他者を大切にする意識を深めてくれたと感じました。

教育支援教室 あさひ学級/オンラインあさひ学級

ーー 谷山:つぎに、あさひ学級の取り組みについて教えていただけますか?

廣部氏:あさひ学級は、何らかの理由で登校が難しくなった木更津市内の小・中学校の児童生徒のために自立支援を行う居場所です。子どもたちの自立を促進するために、個別指導や計画的な集団活動への参加を通じて、子どもたちが安心・安全と思える居場所としての役割を果たしながら、スモールステップで主体性や自主性を育てています。

ーー 谷山:あさひ学級設立の背景と経緯について教えていただけますか?

廣部氏:学校に行きたくても行けない子どもの支援をしっかりと行いたいという強い思いがあさひ学級設立の出発点でした。様々な子どもたちが活躍できる場をつくり、セーフティーネットとなるような居場所を提供することを目指しました。さらに、より多くの子どもたちが過ごせる居場所をつくるため、2023年9月からはオンラインあさひ学級も立ち上げました。オンラインあさひ学級の立ち上げは、ゼロから独自のスタートだったため、大変なこともありましたが、他の自治体の事例を参考にして、約半年で現在の体制をつくるまでに至りました。現在は通級型の担当が7名、オンライン型の担当が1名の体制で組織されています。

ーー 谷山:立ち上げまでのスピード感が素晴らしいですね。活動内容についても教えていただけますか?

廣部氏:まず、「集団活動」の時間では小集団での活動を通して協調性や主体性を育み、コミュニケーションを図れるようにしています。簡単な運動や創作・制作活動、栽培活動、室内ゲームなどが行われています。つぎに「自主学習」の時間では、各自が用意したドリルや問題集を中心に学習を進め、わからないところは相談員と一緒に考えながら勉強しています。そして、「個別」の時間では、一対一の二者関係を確立し、相談員とゆっくり話したり、好きな遊びをしたりして安心のベースを築いています。最後に、「体験活動・校外学習」では職場体験や自然体験など様々な経験を通して学びを深めています。

ーー 谷山:あさひ学級を設立するにあたって、大変だった点はどのようなものでしょうか?

廣部氏:大変だった点としては、特にオンラインあさひ学級でのカリキュラムづくりが挙げられます。オンラインあさひ学級では、子どもたちが自分で学習内容を決めています。その子どもたちが決めたカリキュラムに対して、対応する先生の準備や学習を進めていくためのシステムを作り上げることに非常に頭を悩ませました。学習支援においては、誰が関与するのかという点が重要であり、指導者の選定も慎重に行いました。

ーー 谷山:あさひ学級の成果と今後の展望について教えていただけますか?

廣部氏:仮通級から本通級への移行過程で、子どもたちがだんだんと顔を上げて元気に通ってくる様子が手にとってわかり、子どもたちが自信を取り戻す姿を見ることができたのは大きな成果と言えます。今後については、オンラインあさひ学級をメタバースに進化させるなど、さらなる発展を目指していきたいと考えています。

小規模特認校制度「きさらづ特認校」

ーー 谷山:最後に、きさらづ特認校の設立背景について教えていただけますか?

廣部氏:近年の少子化の影響で小規模校が増えてきたことが背景の一つにあります。また、きさらづ特認校はあさひ学級と同じように、長期欠席の児童生徒に対して改善策にもなりつつあります。また学校がなくなれば、地域の活性化はこれまで以上に難しくなります。そのため、学校の統廃合や廃校ではなく、学区の緩和という方法をとりました。

ーー 谷山:きさらづ特認校の制度について、詳しく教えていただけますか?

廣部氏:きさらづ特認校は、小規模学校が独自の特色ある教育を提供し、一定の条件で通学区域外からの転入学を認め、新しい児童生徒たちを受け入れることができる制度です。現在市内では、小学校4校、中学校2校が「きさらづ特認校」として認定されています。通学の利便性向上と地域の活性化のため、「きさらづ特認校スクールバス」も市から手配しています。

ーー 谷山:きさらづ特認校の成果としてはどのようなものがあるのでしょうか?

廣部氏:市街地の学校で馴染めなかった子どもたちが、きさらづ特認校で新しい友達に出会い、元気に学校に通えるようになりました。特認校の小規模かつ少人数の特性が、縦割り活動の増加につながり、先生方や他学年の児童生徒との距離が近くなり、新しく良好な人間関係づくりにもつながっています。きさらづ特認校への通学希望者が年々増がしており、きさらづ特認校へ通学するために他県から木更津市内に転居してきたご家族もいます。

ーー 谷山:きさらづ特認校について、今後の展望をお聞かせいただけますか?

廣部氏:子どもたちにとって居心地の良い環境は重要で、現在の環境が合わない場合には「環境を変えられる」ということが非常に大きな意味を持ちます。そのため、今後はより多くの子どもたちが自分らしくできる環境で学校生活を過ごせるよう、「きさらづ特認校スクールバス」の増便や小中学校における学区の更なる緩和を検討中です。きさらづ特認校は今後も木更津市全域から広く児童生徒を募集し、子どもたちにとっての居場所づくりを進めていく予定です。

インタビューを終えて

教育長インタビュー第五回をお読みいただき、ありがとうございました。

今回お話を伺った木更津市では、「まちづくりの礎は人づくり」という理念のもと、多様な子どもたちに寄り添う先進的な教育施策が展開されていることがよくわかりました。

合同生徒会では、市内12校の生徒会長が「良い大人」をテーマにオンラインで議論し、「人を愛する。―他者を愛する、自分を愛そう―」という力強いメッセージを発信されたことに感銘を受けました。

また、不登校支援としての「あさひ学級」や「オンラインあさひ学級」は、個別性と自立を大切にしながら、子どもたちが自信を取り戻すプロセスを丁寧に支える居場所として、大きな意義を持つものだと感じました。さらに、地域の学校と子どもたちを守る「きさらづ特認校」の制度は、学校統廃合ではなく、学区の緩和によって地域の教育環境を未来につなげようとする挑戦的な試みでした。

廣部教育長が語られた「環境を変えられることの大切さ」は、今の時代の教育において、子どもにとっても大人にとっても非常に重要な視点であり、私自身も深く考えさせられました。

末尾となりますが、今回のインタビューにご協力いただきました木更津市教育委員会の皆様、廣部教育長、そして関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

-- スタンドバイ 谷山

インタビュー実施日:2024年12月21日

文責:清水 浩貴